[هذه المقالة هي الثانية في سلسلة مقالات. يمكن قراءة الجزء الأول هنا]

"تدور ريتا حول ريتا وحدها:

لا أرض للجسدين في جسد، ولا منفى لمنفى إلا الوطن

في هذه الغرف الصغيرة، والخروج هو الدخول

عبثاً نغني بين هاويتين،

فلنرحل...

ليتضح السبيل

لا أستطيع، ولا أنا،

كانت تقول ولا تقول"

(محمود درويش، أحد عشر كوكباً)

لعلَّ شهرزاد في سردها الليلي الألف ويزيد بليلة، تؤرخ ماللحكي الأنثوي من فضاء في الثقافة العربية سابقاً ولاحقاً، هو فضاء يتحدد بعنصرين:

الضوء.

المكان.

فشهرزاد لم يصلنا منها الحكي نهاراً، فصياح الديك بما يحمل من دلالات الفجر، هو مبتدأ سكوتها وتحول حكيها "المباح" إلى "حرام" يستوجب الصمت، والنهار هو ملك "الذكر"، لا تنكشف فيه الأنثى، ولا تخرج إليه، إلا رمزاً، لا إنسانًا في نسق ذكوري اللغة. زمنها محصور بالتمام والكمال في الليل والعتمة، ومنه كانت شهرزاد وإن رآها البعض انتصاراً أنثوياً- استمراراً ثقافوياً للذكورية والفحولة بانتصار أنثوي مرمز ومؤقت لايستوي لذاته المؤنث بل لسياقه المذكر.

ولعل الخنساء، تمثل انتصاراً ثقافوياً آخر للذكورة، ولكن بأدوات أنثوية أيضاً-، فالخنساء التي خرجت بأبيات شعرها للنهار/الضوء والشعر/المعنى في أصله ثورة ورفض وتمرد، ها هي الثقافة تذكر فعلها الشعري النهاري فقط في ظل الرثاء لفقدان الذكر/الرجل/ الإبن-الأبناء/المقاتل/ المحارب. ليصبح شعر الخنساء حكياً أنثويا في ظل الرجل وإن خرج للضياء، ولكنه لم يخرج من حدود ظل الذكورة، و لن تزودنا الثقافة عن شعرها،–الخنساء الأنثى/المرأة في غير موضع الرجل/الذكر ذاك شيئاً، فأبقت أنوثتها حبيسة "فقدها/ضعفها الذكوري" في الذاكرة الجمعية العربية وإدراكنا اللغوي الشعري.

ولعلنا لسنا بحاجة للـتأكيد على أن المرأة كائن اندماجي، أي أنها ليست كائناً ثقافياً مستقلاً، بقدر ما هي كائنٌ "إرتباطي"، هي وسط الآخرين وفيهم ومنهم وبينهم وبهم عضوياً، أي أنها بنت فلان وزوج فلان وأم فلان وأخت فلان، هي جزء عضوي ومؤسس في بنية العائلة، في عمقها، لذا كانت لغتها الوحيدة هي الحكي وأداتها اللغوية هي اللسان. والحكي حكيها-لا يكون إلا للزوج أو الولد أو البنت محاطاً بالسور العضوي للفضاء العائلي/الدم: أسرة /أهل/ بيت، ومن هنا كانت فكرة المحدد الثاني لفضاء الحكي الأنثوي: المكان.

إن خروج الانثى من ليل/عتمة "الحكي" إلى نهار/ضوء "الوجود"، سواء بالكتابة أو الثورة أو الرفض أو غيره من الأفعال الوجودية، هو انتقال ثوري في ذاته يرفض حوصلة الذكر لها وإن بدت مريحة للأنثى، وقدسّتها السماء بتأويلاتها، و يستبدلها بقلق وجودي ما، إذ يتركز وعيها الوجودي بذاتها، وكلما كان وعي الإنسان بذاته وجوداً زاد قلقه، وزادت مقاومته للقوى التي تحاول نفيه أو استلابه. و لعل الصراع مع قوى النفي الذكورية للمرأة في فضاءنا العربي سواء من المكان المحكي أو المكتوب أو الثقافي أو الديني أو الاجتماعي أو السياسي، يعيد التأكيد في عموم الحالات وخواصها، أن القلق الوجودي دوماً هو قلق مرتبط بـ"مسألة الحرية" كما يقر بذلك جلبير دوران و جبران خليل جبران وغيرهما.

ولا بد لتلك المسألة، إنسانياً بشكل عام و أنثوياً بشكل خاص، أن تخلق "حالة من الحوار" الذاتي أولاً، والآخروي ثانياً، والمكاني/الحيزي ثالثاً، فيما أسماه جبران "التوق"، فيتلازم "القلم" (كأداة) و"الألم" كنتيجة، لا صوتياً أو مورفولوجياً فقط، بل دلالياً وارتباطًا كذلك، و لن تكون العملية التعبيرية عن الذات الأنثوية "تجلياً لذات تفكر وتعرض و تقول ما تفكر فيه و ما تعرفه فقط، بل ستغدو مظهرًا لتبعثر الذات و انفصالها عن نفسها، إنها مكان كل خارج، لا باطن له، تنبسط عليه مجموعة من المواقع المتمايزة للذات"، بحسب الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.

لعل هذا مايفسر الربط العضوي بين الإبداع و الإكتئاب، لتقفز في ذهننا مجموعة من الأمثلة الذكورية الثقافوية أولاً أمثال نيتشه وفيرلين وفان غوخ، وانكسارات أبو حيان التوحيدي وابن حزم وعبدالرحمن شكري وغيرهم من المبدعين الذين إنتهى الأمر بهم إلى نتيجة تجعل الإبداع ذات علاقة شبه عضوية بالإكتئاب، ثم تحضر الأنثى في ظل الذكر الثقافي، لنتذكر إن تذكرنا بعد غنائم ذاكرتنا الذكورية سليفيا بلاث وليلى صبار وفيرجينيا وولف وغيرهن.

إلا أن خروج الأنثى من ظلمة الحكي لضياء الوجود الذاتي، لا يتحقق وحيداً، فتبرز الهيستيريا الذكورية اتجاهها بوصفها (جسداً) يوجد/يعبر/يتحدد/يحاور لكي يخترق قواعد الرمز الذكوري، ويتحداها، ويخلخل أنظمة المعنى ثقافياً وآليات إنتاجه، وهو ما يفسر مقولة مي زيادة إذ تقول: (إن تاريخ المرأة استشهاد طويل). و تعيد بقولها (ليس من ألم يضاهي ألم المرأة) لويز ميشال التأكيد على ذلك، ونشير إلى علاقة العقاد بصالون مي زيادة كمثال من بحر.

وقد عرف تاريخ الفن سوابق لطرح الوجود الجسدي للأنثى في فضاء المكان، وجسدها كجسد مستعمر ومحتل في الفنون البصرية في سبعينيات القرن المنصرم خصوصا في أعمال فريدا كالو. حيث يتحول ظهور المرأة (خروجها من ظلمة الحكي المجرد إلى ضوء التعبير الوجودي) وتمثيلاته إلى نتيجة ثابتة وطرفية في السياق الثقافي الذكوري، فمثلاً يلاحظ مؤرخو الفن من الحركة النسوية أن مصطلح "فن النساء" يمكن أن ينطبق على التقاليد الفنية المرتبطة بالسياق العائلي من الإنتاج، وهو سياق كما ذكرنا-يمثل امتداداً لحرمة التمثيل الثقافي المستقل خارج حدود الحكي الليلي وألفة البيت وسوره، فالنهار استحضار الضوء، والضوء أساس علوم المكاشفة، مثال ذلك "شغل اللحف" و"الطبخ" الذي اقتحمته الثقافة الذكورية بمنطق حدّاثي-. وهنا وعلى الرغم من أن الأجساد الأنثوية تُستغل في انتاج مثل هذه الفنون، إلا أن تمثيل الجسد الأنثوي كأولى مشاهد الحضور (نهاراً/مكاشفةً/لوناً/ تحرراً) أو الاعتراف به ليس عنصراً محورياً في المنتج النهائي و إدراكنا له بل يمكن إنفصاله عنه، فمصطلح (فن النساء) يشير إلى فن ينطلق من الفروقات الأنطولوجية في معرفة المرأة بمنطق أعلى و أدنى، وهي المعرفة الواقعة بين مطرقة اللغة وسندان الثقافة، تلك الأنساق بالغة الذكورة، وإن اتشحا بضمير أنثوي من باب التحايل.

وهو نوع لا يختلف كثيراً إلا في النعومة عن وسائل نفي الأنثى وتحجيم وجودها، وحصر دلالتها في الأداة/المادة المقيدة وليس الرمز/القيمة الحرة، فنلاحظ مثلاً أن بعض الفنانات استخدمن (ترميزاً أنثوياً أيقونيًا للجسد) في أعمالهن بطريقة تشير إلى "حزام العفة" الذي كان سائداً في الثقافة الغربية، في نوع من المعادلة، لما زعمته الحركة النسوية الأنجلو أمريكية مثلًا، من أن الصور الوحيدة المتاحة لأعضائهن التناسلية لاتوجد إلا في سياق طبي وعلمي، وهو سياق بالغ الذكورة أيضاً، لأن مكاشفة العلم لا يمكن أن تؤتى بإنفصال عن مؤسسة التعليم والأكاديمية، وتلك بنى ثقافية مؤسساتية يبنيها الاقوى "الذكر".

فكان خروج المرأة من حتمية عتمة الحكي والكيانية الإرتباطية إلى ضوء النهار الثقافي والإستقلال، هو نوع من أنواع الصدمة والمواجهة للبنية الثقافية الذكورية المسيطرة، فكانت الحاجة لتحويل الحيز التعبيري للوجود الأنثوي في الضوء من "موضوع" إلى "ذات" لها صفاتها المميزة والحاكمة، والتي تتحدد بيد الذكورة لاغيرها، فخرجت علينا "الحداثة" بمقاييس للجمال، لتحوله من نسبيته الحرة إلى وصفيته المقيدة بالبنية الثقافية المتغيرة، لنرى مثلًا مسابقات الجمال التي تحولت إلى معيارية شكلية ووصفية وتنميطية (تخضع كذلك لبنية الانتاج وعلاقات رأس المال)، فكان لابد للذكورة أن تُنعم بها على الأنوثة، فيصبح المعيار والمقياس ومنطق القيمة مذكراً بإمتياز، "بتصوير جسد الأنثى العاري بأبعاد مثالية" و"تقديم المرأة على أنها الآخر الغريب"، و"كمجال هامشي غير معروف" تحتاج الذكورة الثقافية على الدوام لتحديد مقاييسه ومحدداته ومعاييره، لا لذاتها ولا لجوهرانيتها، ولكن للمتفق عليه من الثقافة الذكورية لغةً ووصفاً، أي تملكاً بصرياً/وصفياً/ذاتياً/لغوياً لكيان موضوعي، وفي النهاية فتلك البنية الثقافية التي تدعي الأنثوية هي بنية بالغة الذكورة.

ولذلك دلالته المركبة، فمن ناحية يتمتع الفن البصري بمكانة كبيرة في المجتمعات الغربية المعاصرة بوصفه شاهداً يعبر عن الواقع الإجتماعي، بما فيه من ميل لتأسيس مانعرفه عن ذلك المجتمع على مايمكن مشاهدته، وليس على علاقات وعمليات و سياق المشاهدة، وهو ما لايختلف عن منطق قطع الرؤوس والأيدي في تماثيل الإناث في الثقافة الغربية، بما له من دلالة غياب الفعل/الأيدي وغياب الفكر/الرأس (والعقل)، وتحول الكيان الأنثوي إلى حيز تطبيق للمقاييس الوصفية الذكورية أداتيًا (جنساويًا) كما أوضحنا في الجزء الأول من الدراسة بين أيدينا، و لعل الأكثر شرحاً لذلك التمثيل الثقافي للأنثى كان "بغماليون" الذي أعطى للتمثال المؤنث منتهى الجمال من حيث مقاييسه المادية/الوصفية (الجسدية)، لتتدخل الثقافة فيما بعد فتّمن على ذلك القبرصي، فتحيي له قطعته الفنية بعد طول دعاء وتمن منه، وهاهو "توفيق الحكيم" بعد أن ضاق بغماليون بأنثاه الضاجة بحريتها، يتضرع لتعود ذاتاً في تمثال، فيعطيه بحكمة-مايريد من سطوة الذكر على الأنثى.

إن الخطاب الثقافي الذي يتناول المرأة في الفنون التعبيرية، في بعض المجتمعات و إن كان يتناول المرأة بصورة معينة، نازعاً عنها قيمتها الموضوعية وواضعاً إياها في السياق المحدد سلفاً بشكل وصفي/شيئي، فهو معبر فعلي عن واقع تناول الأنثى في بعض المجتمعات، إلا أنه ليس كذلك في مجتمعات أخرى، إذ تتحول الصورة التعبيرية عن الأنثى، لما يمكن تسميته حالة من "الاستلاب المضاعف"، بالسعي للتماهي مع "صورة" المجتمع مقدم الصورة الأصلي، وهو استلاب مضاعف من حيث:

1.استلاب للخصوصية الثقافية لصالح منتج وصفي لمجتمع آخر وثقافة أخرى وتمثيل خطابي آخر للمرأة.

2. استلاب للأنثى التي ترى في الصورة التعبيرية عنها انفصاماً عن الواقع واختلافاً جذرياً شديداً، و هو إستلاب مبني على أستلاب أساسي في اعتبار الأنثى جسد فقط.وهو ما نراه بجلاء في فنوننا التعبيرية في تناولها للأنثى إعلامياً وثقافياً وخطابياً و مجتمعياً، بشكل يزخر بالتكوينات وبالدلالات عبر وسائط بالغة السيولة و النعومة وقصر المدة الزمنية لصالح التكثيف الصوري والرمزي، وتمثلاتهما غير المحايدة (وهو ما يفسر تكثيف تحول الفنون الأنثوية إلى فنون استعراضية ادائية و ليست فنية في ذاتها إذا ما قورنت بالفنون الذكورية).

وهو ما لا يمكن تجاهله في رد الفعل الذي بزعم الخصوصية الثقافية والحضارية، يقمع الأنثى، وينتقل من تذرير المرأة وتسليعها بإسم الحداثة و التحضر، إلى تخصيص المرأة وتشيؤها والتعامل معها كوسيلة لغاية أعلى وأسمى وأكثر تجاوزأ دينياً، وبالتالي حجبها وتنقيبها ونفيها عن الحيز التعبيري وجودياً وذاتياً، وهنا لا يختلف المنطقان من حيث كونهما يقومان على نفي الوجود الأنثوي من الحيز الجوهراني الخاص به، لحيز الأداة/المادة المملوكة، وهما منطقان يتطبقان فيما يزعمان من التناقض، في لا أخلاقيتهما و قمعيتهما، إذ تظل العلاقة بينهما علاقة صفرية غير منتجة، وإن كانا متساويان في المقدار ومتعاكسان في الاتجاه، فهما من "نفس الجنس" القامع النافي الجنسي الجذر.

فالترميز الذكوري للانثى هو بحد ذاته عملية تختزل المرموز إلى محض بعده كموضوع، بينما يحتكر الرامز أو صانع الرمز كل الذاتية لحسابه، فالترميز يفترض أصلًا بالموضوع المرموز أن يكون قابلًا للتشكيل، أي مادة مطاوعة يحدد الآخر مصائرها، فتمتلك اللدائنية للخارج لا طاقة الحرية للداخل.

"أمررْتُنَّ بالسُحب تُنْحَرُ بمدية الملاح؟

أمرَّتْ بكنَّ الحرابُ مقذوفة بلا تسديد، والرياحُ مقذوفة، عشواء،

إلى الآبار الدفينة في الغيم؟

لَمْعٌ على شفاهكنَّ؛ أَحُزنٌ؟

لايُقاومَ حزنٌ؛ لايُقاوم الحزينُ.

ربما معارك نجدةٌ على شفاهكنَّ؛ معاركُ تحدِّثُ الشفاه بها الشفاهَ لَمْساً.

سعيداتٌ كالشبهة أنتنَّ،

الحدقات الثواني في عيون الساعات، و الصوت النبيذُ،

الذي لا يُهان."

(سليم بركات، السيل)

ثانياً: المكان لغة ومعنى:

"المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه"

(ابن عربي)

يلج الحيوان العالم بدوافع راسخة التوجه وغاية في التخصص، بشكل مقيد، لذا فإنه يوجد في "عالمه" محدود الإمكانيات، أي أن المكان له السيطرة على الكامن فيه بأدواته ومحددات الأخير، من قبل غرائزه وأدواته البيولوجية، فقد تمت برمجة أجساد الحيوانات بحث توجد و تبقى ضمن "مكان"/بيئة بذاتها، في حالة من القطيعة التي تفرضها ثنائية "إما / أو"، حيث لا يمكننا مثلاً أن نجد دباً قطبياً تأقلم في الصحراء الأفريقية.

أما عالم الإنسان فمفتوح نسبياً، فالبنية الغرائزية لدى البشر أقل تخصصية من تلك للحيوان، مما يعطي لعالمه القابلية لتشكيل محتواه، ومعناه بيده، خروجاً عن ثنائية الـ "إما/أو" في جانبها المادي الصرف، إلى مطلق الفكرة الإنسانية: القيمة. فالإنسان يحيا في عالمه، محاطاً بحشد من المعطيات التي تغمر أدواته الحسية في شقها المادي و المعنوي/القيمي، فيتعين عليه أن يسبغ على عالمه معنًى و شكلاً، ليستطيع البقاء فيه والتعايش معه. ومن هنا يصبح المكان، أي مكان،-"مكاناً تعبيرياً" للوجود الإنساني فرداً وجمعاً، وتلك خاصية بدأت مع بدء الخليقة والإنسان البدائي ولعل أبرز أمثلتها ماعرف بــ"رسوم الكهوف" وإن لم تكن الأقدم.أي أن الحيز التعبيري للإنسان ليس إلا ممارسة جمالية، هو المجال الذي يصبح فيه إنتاج الدلالات الحسية والرموز هدفاً في ذاته ولذاته، وهو بذلك يشكل "المعنى" باعتباره الغاية الأسمى والأهم للحضارات، فإذا انفصلت عاطفة الحب عند الإنسان عن رموزه وصوره وتخيلاته التي تعطيه المعنى والقيمة وأساطيره المحبوكة حوله افتقر مفهومه، حتى أصبح مجرد رد فعل "مادي" حيواني على مؤثر خارجي، ويصبح المكان حينها مجرد حيز "بيولوجي".

فالمكان الذي يحتوي الإنسان (فرداً و جمعاً) يعبر عن ثقافته، باعتبارها نظاماً رمزياً تخيلياً يحدد القيمة الأولى للمعني والدلالات القائمة والتي يعاد تركيبها وتفسيرها وتقديمها حسب النظم الذهنية التي تدخل فيها، و هونظام يرثه الفرد وترثه الأجيال، كما أنه كيان حي يؤثر ويتأثر، وهو من بين جميع النظم العقلية الأكثر مساواة بين الأفراد، والأكثر حرية وعفوية وانفتاحاً، فاستيعابه لا يشترط اختصاصاً كالنظام العلمي، ولا تربية قاصدة كالنظام الاعتقادي (وهنا يظهر عوار ما يسمى بـ"أسلّمة" المجتمعات والثقافة وتهافتها)، إنما تكفي فيه مباشرة الحياة في مجتمع ما والتأثير فيه والتأثر به، ومشاركته أترابه رؤيتهم للمناظر نفسها وسماعه للأصوات نفسها، وتخيله القصص والأساطير نفسها، ومعاناته التجارب ذاتها، وشعوره ذات المشاعر، وتخيله نفس القصص والتصاوير، بل وتأثره بالمناخ ذاته.

أي أن الظرف الجامع هاهنا (مادياً ومعنوياً) يخلق نوعاً من الزمنية المشتركة، والجامعة، تلقي بتفاصيلها الخطابية (معرفة وثقافة واجتماعاً وغيرها) على المكان، وهنا تُخلق ما يمكن تسميته بـ "حالة حوار"، ويشترط لتحققها في الزمان و المكان التالي:

1.لغة.

2. معنى.

قد يقول قائل، إن اللغة أي لغة وليست المنطوقة/المسموعة إلا إحداها وظيفتها الأهم "إيصال المعنى"، وذلك صحيح، فبدون المعنى لا توجد اللغة، ولكن ذلك التجريد قد يغفل عما يمكن أن تمثله اللغة، من وسيط يسهل تحوله إلى زمنية جامعة أو/و أداة قمع، لا تخلق حالة حوار، بل تحول العلاقة بين ساكنيها إلى مرسل ومستقبل فقط.

ولعل أبرز الأمثلة التي يهمنا تناولها هنا وعلى علاقة بالسياق، في ما يتعلق بــ"المكان" وتحوله إلى لغة قامعة، لا تنتج حالة حوار مع ساكنيها واللغة سكنى، هي "المدينة" وما تحمله من دلالة على امتداد التاريخ الإنساني، فما من طاغية إلا وارتبط اسمه بفضاء "مكاني/مديّني" جامع، يطبعه بطبائعه، ويحول ملامحه إلى ملامحه، فيغرقه بصوره ومدائحه وخصال علومه وعظمته. فمن منا يستطيع فصل روما عن نيرون، وبغداد عن هولاكو، وستالينغراد عن هتلر، وغيرها.

ولكن السياق هاهنا ليس سياقاً مجرداً، ففي ذلك التجريد نوع من الاختزال والإقصاء، إذ يتعامل مع "المدينة" (باعتبارها "المكان" في هذه الحالة) وكأنها كيان ثابت، لا يتغير ولا يتحول ولا يحاور ولا يتحاور، وهي ثبوتية غير صحيحة، تؤدي لإعطاب النسق الجامع (الناطق والمنطوق)، فروما أحرقها نيرون، وستالينغراد دمرها هتلر، وبغداد أغرقها هولاكو في دمائها وحبرها فأبكى شريانيّها النهرييَّن، إلا أن روما ما تزال موجودة، وبغداد زارها هولاكو آخر أكثر من مرة و دحرته، وستالينغراد ضربت أروع الأمثلة في الصبر والمقاومة. أي أن العلاقة بين المكان/المدينة والطاغية، ليست علاقة ثابتة أو صلبة، بل هي علاقة حية و متحركة لأنها حالة حوار.

وبالعودة لذكورية اللغة وأنثويتها، واعتماداً على دراسات علم النفس، التي تناولت الجانب الجنوسي للغة وعلاقتها بالمشاعر (ولعل أشهرها تجربة إيان ميتروف و غيرها)، والتي إعتبرت أن اللغة التي ينتجها المنطق الذكوري هي لغة "إخبارية"، أي أنها تهتم بالإخبار عن المدلول، إخباراً وصفياً/مادياً/صلباً (يغلب عليه الجانب الوظيفي)، في حين اللغة التي ينتجها المنطق المؤنث هي لغة "تخيلية"، أي أنها تهتم بتخيل المدلول، تخيلاً صورياً/لونياً/مكانياً/مجازياً، بعبارة أخرى، وجدت بعض الإحصائيات أن الرجل يستخدم لغة رقمية/خرائطية/أفقية في إدراك مكانه ووصف طريق ما إلى موقع بذاته (كأن يشير إلى عدد الشوارع أو إسمها) في حين أن الأنثى تستخدم لغة حدسية/مكانية/راسية في وصف نفس الطريق إلى ذات الموقع السابق (كأن تشير إلى أشكال الشوارع و/أو إتساعها/ضيقها أشكال البنايات و/أو ألوانها تفاصيل شكلية في الشارع/المكان)، ولعل هذا ما يفسر دروج القول المجتمعي (لا تسأل إمرأة أو عجوزاً عن الطريق).

إن اللغة التي ينتجها المنطق الأنثوي لغة أكثر تراكبية وحملاً للمشاعر، وبالتالي فهي الأقدر على خلق حالة الحوار مع المكان، من تلك اللغة التي ينتجها المنطق الذكوري، الذي يعتمد الوظائفية الصلبة، والإخبارية المادية.

ولعل لذلك أهمية بالغة في تناول علاقتنا بالمدينة/المكان من حيث أنها فضاء جامع له وجهان:

- وظيفي: حيث أن المدينة مكان يحقق "حيز إتمام الوظيفة البيولوجية" لقاطنيه بما يضمن بقاءهم بالمنطق البيولوجي، فكان شرطاً للمدينة أن تحقق السكن والغذاء والعلاج و..و..لضمان البقاء الصنفي لقاطنيها.

- تعبيري: وهو الأقرب للسوسيولوجيا المجتمعية باعتبار الإنسان كائن ينتج مالايمكن لغيره من الكائنات الحية المشابهة له في الطبيعة وهو ما يعرف بـ"الثقافة"، وما تحتويه من مساحات تعبيرية وحوارية مع الإنسان فرداً/ذاتاً وجماعة/موضوعاً.

المكان لغة تحاور قاطنيها، وكذلك المدينة، فإن غلبت على ذلك المكان/المدينة اللغة الذكورية، أصبحت مكاناً وظيفياً لا يخلق حالة الحوار التي يمكن إعتبارها العنصر المؤسس في الإنتماء (ومن ثم الهوية) لمكان ما دون غيره.

فإن نظرنا إلى الوطن باعتباره أرضاً نعيش عليها بالمنطق البيولوجي فما الفارق بين وطن ووطن، ولماذا يحمي الجندي حدود ذلك الوطن وليس ذاك مالم يعنِّ له شيئا؟! (و هنا يجب أن نشير إلى عوار منطق بعض رموز اليسار الإسرائيلي الذي يدعي أن الفلسطيني يملك إشكالية مع تعريف ما يسمى بالوطن).

ولتأنيث الأمكنة في أوطاننا باعتبارها فضاءات تعبيرية وليست وظيفية (كما تدعي العولمة بأن جعلت مدننا جزءً تعبيرياً لنموذجها المسيطر، ووظيفياً لنواة فاسدة تضمن الوكالة عنها)، في حراكنا الثوري عربياً دلالة ثورية، باعتبار أن "الثورة تقوم رفضا لحالة الاستلاب والاغتراب التي يعايشها الإنسان في مجتمعه ووطنه و ثقافته ودينه"، أوليست كل هذه أمكنة تعبيرية. إن المثال الأوضح لتأنيث الأمكنة في مدننا العربية خلال الثورة وتالياً لها هو فن الغرافيتي، الذي ينقل الحوائط من لغتها الذكورية الممعنة في الوظيفة والإخبار اللغوي، إلى لغة أنثوية واسعة التخييل، وهو ما ينعكس على:

حالة الحوار الذاتي مع الأمكنة لتصبح الأمكنة أقرب لقلوب قاطنيها فهاهي تعبر عنهم و تتحدث بما يرونه (قبلوه أم رفضوه) وأبلغت عن فكرة لا إخبار فيها، إنما تعبير و تخيل.

حالة التعبير: الحوائط تحيط بفضاءاتنا الجامعة (شارع/ منازل/ ميادين/ مؤسسات عامة/ محطات/ أحياء وغيرها) وبالتالي فهي تعبر عنا، تخبر عنّا ما نعانيه، ولعلها الأصدق في الإخبار، فليس بمقدور الأنظمة والحكام والجنرالات أن يقبضوا لا على الحائط ولا على الفكرة، لذا فحوائطنا ألسنتنا.

وتلك الإسقاطات هي التي تفسر لماذا وجب تحول المكان الإفتراضي (الإنترنت والشبكات الإجتماعية) للثورات العربية إلى مكان فعلي ملموس و مسكون، واقتصار دور المكان الإفتراضي على أنه دور الموصل إلى المكان الفعلي، والزمنية الجامعة التي يخلقها، وهو نفس الدور الذي أدته الفنون والآداب، دون تمام الإنفصال عن التعبيرية الثورية وقدرتها على خلق زمنية جامعة وتوعوية.

إن ما سبق يفسر لماذا تصر الدول التي تدعي حماية الفنون وحقوق التعبير عن الرأي على أن تعتبر فنون الغرافيتي خروجاً عن القانون، تحت تهمة ادعاء مطاط: "الإضرار بالممتلكات العامة"، وكأن عموميتها هي للسلطات وليس للسان حال تلك العامة فعلاً. ففي مصر مثلاً، تتوحش السلطة العسكرية و السياسية في تذكير المكان و منع تأنيثه، بمطاردة هستيرية لفنون الغرافيتي في الأحياء و طلائها بلون يدعي الحياد موتاَ:

الأبيض، وهو ما تكرر في طولكرم، حيث أزالت البلدية غرافيتي داعم لحراك الاسرى الجائع للحرية.

الغرافيتي يعد إنطاقاً للمكان، وحالة حوار معه، ليعود للمكان والكامن فيه تلك العلاقة التي يلتقيان فيها كلٌّ له خصوصيته ويصبح هناك "سيكولوجيا المكان"، فيحاور أحدهما الآخر، ويتسع وجود الجدران لما يفوق حيزها الوظيفي لتكون حيزاً تعبيرياً ينطق بلسان حال قاطنيه، ويعبر عنهم، بمنطق أنثوي التخيل، لا ذكوري الوظيفة.

وأمكنتنا التي نحيا في خضمها في أمس الحاجة لإعادة تأنيث لتعبرعنا، فلا تصبح فضاءاتنا الجامعة استنساخاً استهلاكياً معولماً ونيوليبرالياً، يُحَدد لها ما يجب أن تقول وما لا يجب أن تقول ويسهم في ترويض الشعوب والأفكار والتفرد والتميز بحسب ما يراه الباحثان ستيف نيفا وأنطونيو نيغري، خاصة بعد فترة الثمانينيات التي شهدت بعض الحراكات الشعبية. ولعل مطاراتنا ومراكزنا التجارية من أكثر فضاءاتنا الجامعة تدليلاً على ذلك، فالمراكز التجارية التي تحولت إلى سلعة في ذاتها تتنافس فيها العواصم الإستهلاكية جاعلة من دبي وعمّان والقاهرة وبيروت مكاناً استهلاكياً واحداً متماهياً، تغرق في علامات تجارية ليست لها ولا تتحدث معها وعنها، ولا تأتي وحيدة أبداً وتفاصيل معمارية مفككة تتدثر بالموت معدناً وزئبقاً، وهي تسرف في تلك "النهايات" تذكيراً لنفسها أمام كل صيغة تفضيل كـ"أكبر بناية" و"أعلى..." و"أغلى..."و..وبأن الإنسان ضئيل جداً.

وكذا أيضاً مساكننا، التي من لغتها "نسكن" إليها (وربط النص الديني السكنى بالأنثى لغة أيضاً) أو هكذا يجب، هي كذلك حالة من الإنتفاء والاستلاب فنحيط أنفسنا بالأسوار، والبوابات والحوائط، لا لنحمي أنفسنا بل لنقيدها، ونصبح امتداداً أكبر لسياسات تفرقنا، وتؤكد على استقطاباتنا المفرقة وليس اتفاقاتنا ومشتركاتنا. ولعل المسكن/المكان الذي لطالما كان لصيقاً بمعاناتنا اليومية تحت الظلم والقمع و القهر، خرج من حيزه الوظيفي البيولوجي إلى الحيز التعبيري، فقط عندما اكتشف المصريون والتوانسة والفلسطينيون والليبيون واليمنيون والبحرينيون أنهم معاً يستطيعون حماية أنفسهم وإقامة "لجان شعبية"، إذ قال مكانهم: همومكم واحدة وقهركم واحد وظالمكم ذاته... وأنا جامعكم وأنتم جامعي.

وفي سوريا مثلاً كانت شرارة الإنتفاضة أن نطق سور مدرسة إبتدائية في درعا فخرج عن وظيفيته الذكورية إلى تعبيريته الأنثوية، بأنامل أطفال، هزت عرشاً و أجفلت بنادق فقام لها نظام كامل، بكامل عدته وعتاده، لينزع أظافرها، ظناً أن للحلم شريان يقطع، وظفر يقلَّم.

وها هي في البحرين نفس العقلية القمعية الممعنة الذكورة والجنوسة، تدمر فضاء جامعاً لا لشيء إلا لأنه عبر عمن فيه، فأصبح لؤلؤة، إذ لا يمكن فهم تدمير ميدان اللؤلؤة إلا بكونه إخراج للبحرينيين من ذلك الفضاء الذي جمعهم وعبّرعنهم، إلى ما يفرقهم.

وفي الأردن قرر المعتصمون أن يتظاهروا في "دوار الداخلية"، ولعل أبرز مطالباتهم بكف يد الأمن تبرر اختيارهم للميدان ذاك تحديداً باعتباره مكاناً جامعاً معبراً عنهم وعما يطالبون به أملاً للبلاد، وليس مكاناً وظيفياً قد يتشابه مع الكثير من الأمكنة في البلاد، التي تحولت من "فضاء" إلى "حيز".

في الخاتمة، كم نخسر المرأة باعتبارها إنساناً، وكم يخسر الوطن نفسه حين يُرمز له بكيان لاحيرة له.

"قل كلمتك و امش معها" – (حكيم قديم من بلادي).

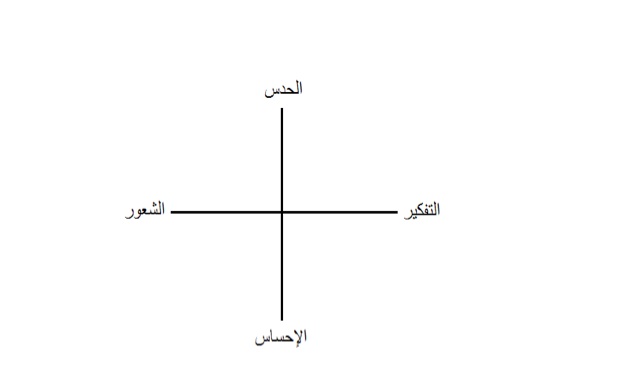

نظرية كارل يونغ في الأنماط السلوكية:

وصف يونغ أربعة مناح للتوجه نحو العالم: "التفكير" و"الشعور" و"الإحساس" و"الحدس"، ونظر إليها بشكل محورين (كما في الشكل أعلاه)، فوجد أن الإنسان يطور وظائفه واحدة تلو الأخرى، فيبدأ مثلاً من وظيفة واحدة (تسمى عادة مَلكة)، ثم مع النضج والانفتاح على الآخر، وحالات الحوار (ذاتياً وآخروياً) يطور وظيفة مساعدة، فمثلاً نجد نمط "التفكير"، يطور "الإحساس" كوظيفة ثانية، وفيما بعد قد يطور وظيفة ثالثة من المحور نفسه بوصفها وظيفة (مساعدة)، وهي "الحدس" في هذه الحالة، وبالتالي وُجد أن آخر ما يتم تطويره هو الوظيفة المقابلة/المعادلة، وهي في حالتنا "الشعور".